顕微鏡を用いた根管治療

根管治療(歯内療法)

について

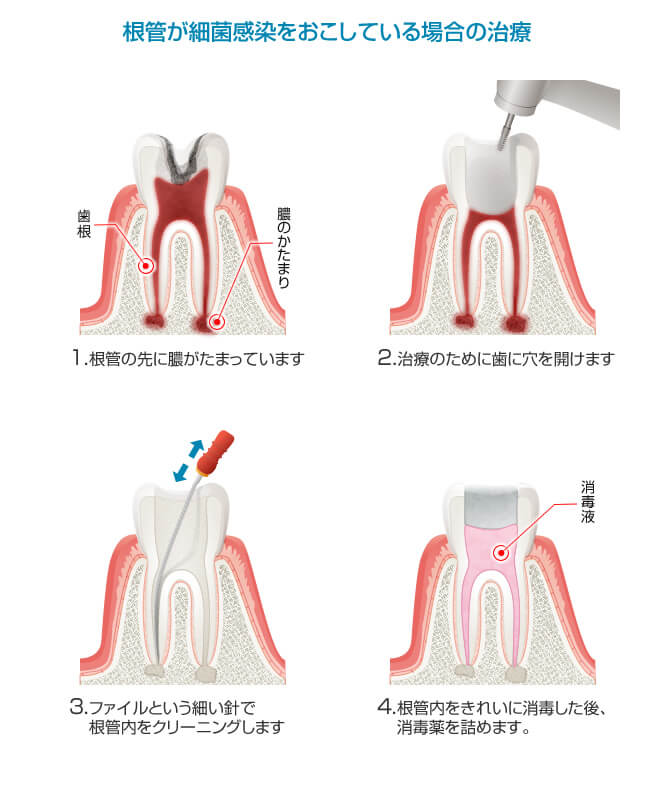

そもそも根管治療(歯内療法)とは

歯の内部の神経が入っているところを根管と言います。その部分に細菌が入って感染したり、痛みが出たりする場合根管治療が必要になります。神経を取る治療だけでなく、一度治療をしたのに再度細菌が入ってしまった根管に対して再治療をする場合があります。

根管治療(歯内療法)をする

必要のある場合

虫歯などが原因で神経に大きな炎症が起こっていて神経を取らないと痛みが治まらない場合は根管治療が必要です。近年では治療技術や材料の目覚ましい発達で、痛みがあっても神経を取らずに残せる場合が増えてきましたが、あまりに大きい炎症がある場合は神経を取らざるを得ません。

また、初回の根管治療ではなく、再根管治療(根管治療のやり直し)が多いのが日本の実状です。一度根管治療をしてもらった歯が腫れてきた、痛みが出てきた場合に再根管治療が必要になります。実は、初回の根管治療の成功率は世界的には8割以上と安定しており、先進国の中では日本の成功率は非常に低くなっています(成功率5割以下という報告あり)。当院では、欧米諸国にならった根管治療(高い成功率)を実践しています。

当院の根管治療(歯内療法)の特徴

マイクロスコープを用いて、

歯を拡大してしっかり悪いところを

診ることが非常に大切

日本におけるマイクロスコープの導入率は約5%程度です。根管のような細く奥の深いところを肉眼で見ることは不可能です。当院にはマイクロスコープが3台もあり、常に使用が可能な環境になっています。

また、治療動画を録画して説明するシステム(カリーナシステム)を有しているので、根管の中がどうなっているのか?なんで悪くなっていたのか?今後どうなるのか?などを動画とレントゲン(CT等)で十分に説明させていただけると思います。

根管の数や湾曲の度合いまでわかる

高精度なCTを用いた診断

日本内のCTの導入率はだいぶ多くなってきたように思います。しかし車にもいろんな種類があるように、歯科機材にも良し悪しがあります。当院のCTは日本内でも世界的のも非常に評価されているCTであり、とくに細かいものをはっきり見ることに優れています。

根管治療のような特に見えにくい治療は、術前に治せるものなのか治しにくいものなのか等を確実に診断することが大切でむやみやたらに治療を繰り返していても治ることはありません。

難しい状況こそ確実に状況を知り、お伝えするために高精度なCTを撮影する必要があると考えます。

高精細なCTを用いた診断、

ラバーダム防湿

虫歯の原因になる細菌をたくさん含んだ唾液から避けて治療することが、根管治療ではとても大切です。ただ日本の健康保険ではラバーダムはまかなってくれません。

また日本歯内療法学会(根管治療の専門学会)の会員すらラバーダムの使用率は25%であったという報告があります(一般歯科医院では5%という結果)。根管治療を行なった歯は神経が残っている歯より、やはり弱くなってしまうのが現状です。そういった歯が細菌感染を繰り返して、治療を繰り返すと抜歯にどんどん近づいていってしまします。

大切な歯を大事に使うためにも、当院ではなるべく再治療にならない努力をしています。

歯がボロボロでお困りの方へ

歯の状態が悪いことはわかっていても、「痛い思いをするのが怖い」「歯医者に叱られそうで不安」「口の中を見られるのが恥ずかしい」など、様々な理由で受診をためらう方は多いのではないでしょうか。そうしたお気持ちに寄り添いながら、お口の健康を一緒に取り戻すことが歯科医院の大切な役割です。

もし、受診をためらっている方がこのページを読んで、歯科医院に足を運ぶ一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

画像のような症状の方は、より詳しい情報や治療方法をご紹介している専用ページをご用意しています。ぜひ下記ボタンからご覧ください。

根管治療(歯内療法)を

詳しく知る

根管治療(歯内療法)の痛み

基本的に根管治療中は麻酔を併用することが多いので、術中に痛みを感じることは少ないと思います。当院の根管治療は、確実に診断することをこころがけ、細菌が入らないように、またマイクロスコープでしっかり悪いところを取るようにしているため、多くの場合で治療後に痛みが取れることが一般的です。術後に痛みを出さないよう最大限努力いたしますが、まれに痛みが出てしまうことがあります。その際はあらかじめ予測できれば痛み止めや抗生剤を処方いたします。

「歯を可能な限り残す」という

観点での根管治療

日本では、既に一度以上根管治療がされているのにまた悪くなってしまったための、再治療のことがほとんどです。歯は治療を繰り返すたびに小さく脆くなっていきます。すでに多くの研究者たちの報告から歯の長持ちは歯質の量(自分の歯がどれだけ残っているか)によることが分かっています。そのため歯を可能な限り長持ちさせ残すためには、なるべく再治療にならないようにすることがとても大切です。

まず、それらのことがちゃんと考えられている環境で治療をしてもらえるか、またしっかり診断してもらえるか(マイクロスコープ、CTなど)が今後その歯が長持ちするかに非常に大きく関与しています。残念ながら、先進国の中での日本の根管治療の状況は、現在では好ましいものではありません。歯を少しでも長く持たせるためには、設備が整っていて、ちゃんとした環境(ラバーダム防湿など)で治療してもらうべきだと考えます。

根管治療(歯内療法)の治療法

初回根管治療(Initial treatment)

根管治療を以前に受けたことがない歯を初めて根管治療することです。神経が生きているものに対しても、神経が死んでしまったものに対しても、ラバーダム防湿をして、細菌が入らないようにしっかり治療を行えば、初回根管治療ならば高い成功率が期待できます(8割以上)。

再根管治療(Re-treatment)

根管治療を以前に受けたことがある歯を再度根管治療することです。初回根管治療に比べて治療の成功率が下がります。根の先端が壊れていたり、根の壁に穴が開いていたりする場合MTAセメントを用いないと治療がうまくできないことがあります。

生活歯髄療法(Vital pulp therapy)

従来は虫歯処置の際、神経が露出すると神経をすべて取るしかありませんでした。

現在は神経が露出した場合でも、MTAセメントや接着性レジンを使うことで神経を一部、もしくは全部保存する事が出来る場合があります。治療中は、細菌が入らないようにするためラバーダムをしながら行います。

虫歯を取った後、露出した神経を全部抜くことなく、MTAセメントで保護することで神経が生きたまま(生活歯髄)治療を完了することができました。

外科的歯内療法

根管治療で症状が取れなかったり、根尖病巣(根の先の膿の袋)が治りきらなかったりした場合には外科的歯内療法が必要になることがあります。

外科的歯内療法には、「歯根端切除(歯肉を切開して根の先端を切除し、同時に膿を取る)」「意図的再植(一度抜歯を行い、お口の外で歯の治療を行なった後にまた歯を元の場所に戻す[再植])」

以上の2通りがあります。適応は状況に応じて決定しますが、全ての状況において外科的歯内療法が必要になるわけではありません。ただ、外科的歯内療法の成功率は高く(8割以上)歯を抜かずに残すための最後の砦になる処置と考えます。

精密根管治療

※音声が流れますのでご注意ください

根管治療の症例

症例01 ダイレクトボンディングで処置

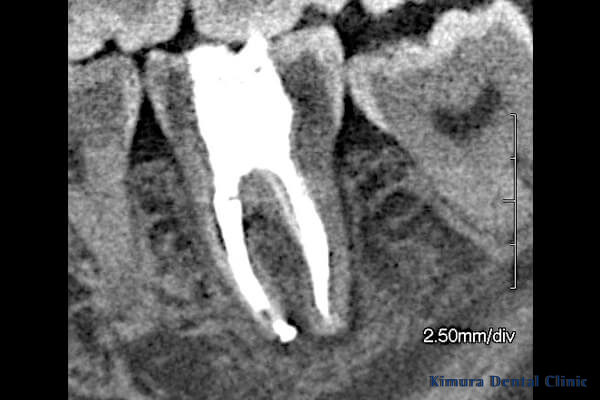

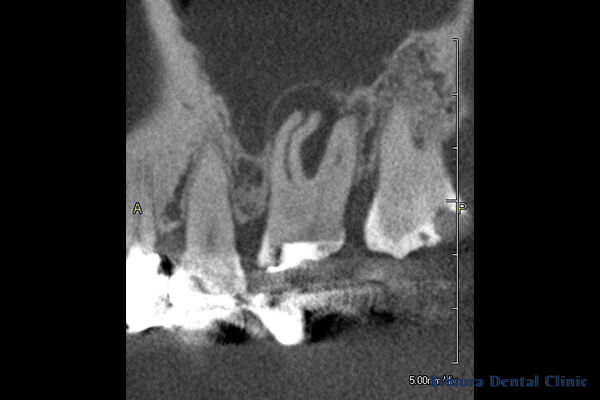

CT撮影画像

口腔内撮影画像

術前

術後

(以下、治療部位詳細)

(以下、術中写真)

術前の歯質が十分保存されていた

| 治療期間 | 2週間(約1週間間隔で根管治療、ダイレクトボンディング2回の通院。 根管治療終了後、 翌日にダイレクトボンディングを行った。) 本症例では、メンテナンス期間中、約3ヶ月後にレントゲンにて 治癒の確認を行った。 |

| 治療費用 | イニシャルトリートメント(大臼歯) :99,000円 ダイレクトボンディング(臼歯):66,000円 合計:165,000円(税込) |

症例02 セラミッククラウンで補綴

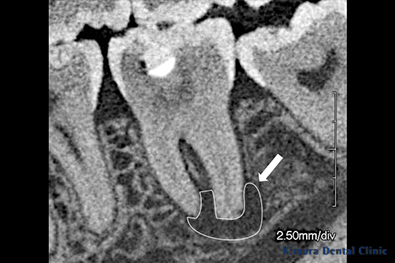

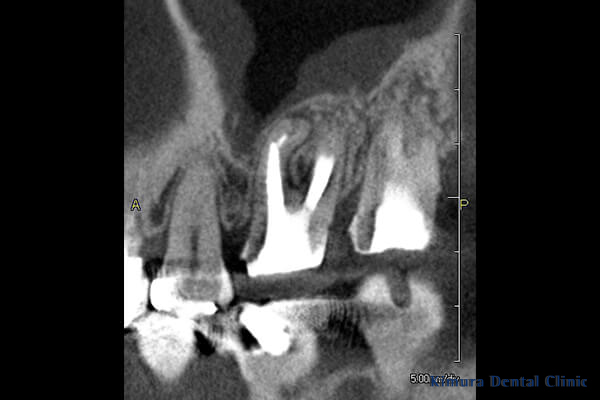

CT撮影画像

口腔内撮影画像

術 前

術 後

| 治療期間 | 約6ヶ月(約1週間間隔で根管治療3回の 通院、 根管治療から仮歯の装着まで) その後、6ヶ月後にレントゲンにて再評価し 治癒が確認された後に 補綴を行った。 (セラミッククラウン) |

| 治療費用 | 再根管治療(大臼歯):110,000円 / 2歯 ファイバーポスト築造:22,000円 / 2歯 セラミッククラウン(臼歯):110,000円 / 2歯 合計:484,000円(税込) |

症例03 セラミックブリッジで補綴

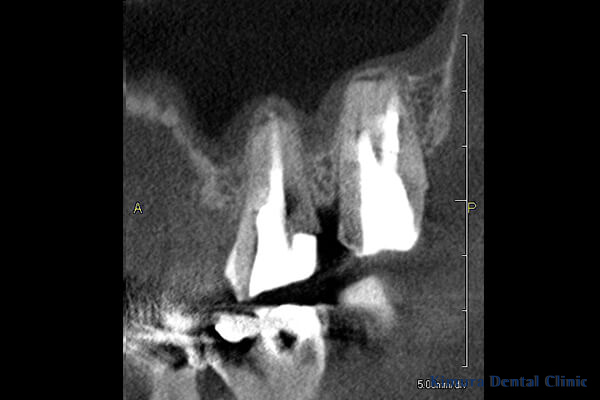

CT撮影画像

術 後

| 治療期間 | 約6ヶ月(約1週間間隔で根管治療に 3回の通院、 根管治療から仮歯の装着まで) その後、6ヶ月後にレントゲンにて再評価し 治癒が確認された後に 補綴を行った。 (セラミックブリッジ) |

| 治療費用 | リトリートメント、(大臼歯):110,000円 ファイバーポスト築造:22,000円 セラミックブリッジ(3歯分):330,000円 合計:462,000円(税込) |

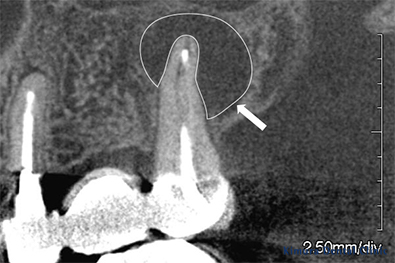

症例04 外科的歯内療法

(歯根端切除)

CT撮影画像

術前

術後

| 治療期間 | 約3ヶ月(外科手術、術後の消毒と抜糸で 計3回の通院) |

| 治療費用 | 外科的歯内療法処置(歯根端切除) :110,000円 ※補綴治療費用は別途必要 |